LCDオシロスコープ

学生時代の英語が「がんばりましょう」な成績で、正直何書いてあるかわからねえだろうなぁと思いつつ取説を眺めていたら、

何故か突然なんと書いてあるか何となくニュアンスが伝わりだして、一通り内容を読むことができたので、調子に乗って訳してみた。

内容がわかるのと、それを改めて日本語に書き出すのはまた別の話で、若干内容があやふやになったりしてたりもするが。

とはいえ、次のことを激しく実感した。

人間、必要に迫られると何とかなるものだ。

まぁ、一文一文がそんなに長い文章が書かれているわけでもなかったし、難しい内容でもなかったので何とか理解できたのかもしれんが。

もうちょっと難しい内容だったらやっぱお手上げだろうな。

全部が全部読めたわけでなく、部分的にどう訳せばいいかわからないところもあったのでエキサイト翻訳を使ったところもあるけど、エキサイト翻訳はかえって意味がわからなくなって思わず日本語でおkと言いたくなる。

というわけで、正確さを保証するものではありません。

意味が通じるように多少内容を変えたり追記しているところもあります。

また、いくつか写真を追加しています。

いやく 0 【意訳】

(名)スル 原文の一語一語にこだわらず、全体の意味をとって翻訳すること。また、その訳。

「日本人にわかりやすく―する」

原文にある図・写真については原文を参照ください。

原文はキットの製造元にあります。

キットの製造元のサイトにはその他のマニュアルのPDFファイルもあります。

09/10/05追記

秋月電子で日本語版のマニュアルができてました

062 LCD Oscilloscope

Assembly Notes

1. キットに付属しているパーツリストにあるパーツのみ入っています。

回路図には記載されているがリストに無いパーツは無視してください。

2. 最初は裏面にパーツを取り付けます。

次の順番に取り付けることを推奨します。

1) 表面実装IC

2) 小型の表面実装パーツ(抵抗,コンデンサ,インダクタ)

3) 穴に差し込む部品

3. 次のパーツを取り付ける際は特に注意してください

1) D1とD7の極性(図1)

もしD7を逆にしたらQ1が壊れます

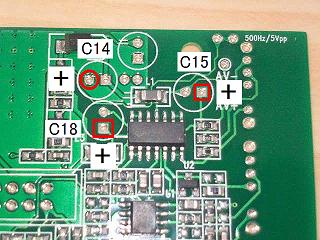

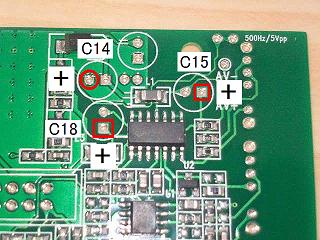

2) C14は逆につけて、四角いランドがマイナス極になります。

これはデザインの間違いです。(追記:他のコンデンサは四角い方がプラス極になっている)

4. 裏面の全てのパーツをつけた後に、間違いが無いか確認します。

+9VのACアダプタをJ2(もしくはJ3)に取り付けます。

TP5の電圧を測り5Vとなっていること。

5. もしTP5の電圧がOKの場合、JP1をショートして再度電圧を確認します。

6. もし問題が無ければ、表面のパーツを取り付けます。

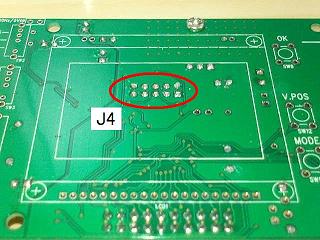

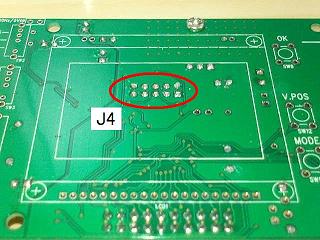

LCDパネルに接触するのをさけるため、表面のリード線、特にJ4について切り取って平らにしておきます。

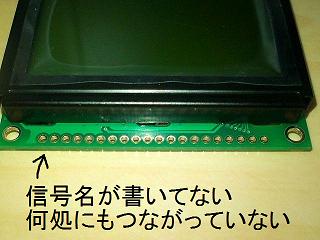

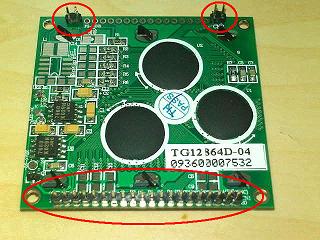

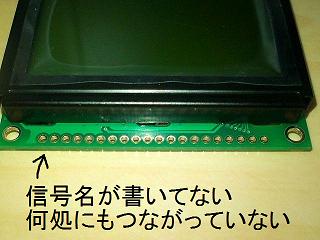

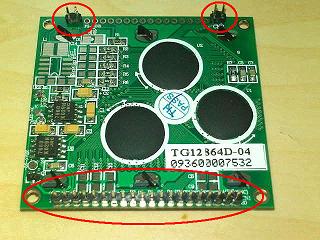

7. 最初にLCDパネルにコネクタを取り付けます(図2&3)。

20ピンコネクタは信号ラベルのあるほうに取り付けます。

2ピンのコネクタは反対側の両端に取り付けます。

逆にしないように避けてください。

(追記:2ピンの内側の方は3端子レギュレータの放熱板やコンデンサと干渉するので、切り取っておいた方が良いかも)

8. 全てのパーツを取り付けた後に電源をつけてください。

もし全てがOKならディスプレイにファームウエアのバージョン、簡単な情報が表示され通常の状態に遷移します。

9. 自身で簡易プローブを作る必要があります。

ビデオケーブルを使って簡単に作ることができます。

RCAプラグを残してケーブルを切ります。

反対側にクリップを取り付けます。

簡易プローブの完成です。

10.+9VのACアダプタしか使えないことを留めて置いてください。

高い電圧を加えるとU3(LM7805)が熱くなります。

ICにヒートシンクをつけるのを忘れないでください。

11.キットの組み立てで問題が発生した場合はwww.jyetech.comでトラブルシューティングノートを参照してください。

また、テクニカルサポートのためにjyetek@gmail.comで連絡できます。

LCD Digital Storage Oscilloscope

Operating Instructions

Model: 06201

1. アクセサリー

1) 簡易プローブ

2) ACアダプタ

2. 注意

1) 定格を超える電圧を加えないでください

2) トランスを使わないで壁面のコンセントを直接測らないでください

3) 12Vを超える電源を使わないでください

3. パネル

図1のフロントパネルでにスクリーンとさまざまなコントロールを行います。

これらは以下で説明します。

Screen

------

1) Yポジションインジケータ - 左の小さな三角 - 0Vポジション

2) トリガレベルインジケータ - 右の小さな三角 - トリガの閾値の電圧レベル

3) ウインドウポジションインジケータ - サンプルメモリの表示ポジションを反映します

4) オシロスコープはホールド状態のとき"HOLD"と表示され、ホールド状態から開放されるまで表示を保持します。

5) スコープセッティングインジケータ - 図2に説明

Power Supply Connector

----------------------

パネルの右下

9〜12VのACアダプタ(最低300mAの容量)をこのコネクタへ繋ぎます

Signal Input Connector

----------------------

パネルの左下

Coupling Select Switch

----------------------

このスイッチはACカップリングかDCカップリングか選択します。

"Freq.M"ポジションで周波数カウンタ回路へ繋ぎ、スコープ回路から切り離されます。

Y Sensitivity Select Switch

---------------------------

この2つのスイッチは感度を選択します。

最初の一つは基準を選択します。

2つ目はレートを選択します。

2つの組み合わせで感度を決めます。

例として、Y Sen 1が"0.1V"のポジションでY Sen 2が"x2"にある場合、感度は0.2V/DIVになります。

SEC/DIV

-------

水平方向のタイムベースを選択します。

このボタンを押すとタイムベース表示にハイライトがあたり[+]と[-]で調整できます。

V.POS

-----

垂直方向のポジションを選択します。

このボタンを押すと垂直方向調整インジケータにハイライトがあたり[+]と[-]で調整できます。

Y.POS

-----

水平方向のポジションを選択します。

このボタンを押すと水平方向調整インジケータにハイライトがあたり、またキャプチャバッファの表示位置を[+]と[-]で調整できます。

MODE

----

トリガモードを選択します。

このボタンを押すとトリガモードインジケータにハイライトがあたり、[+]と[-]でトリガモードを選択します。

SLOPE

-----

トリガの極性を選択します。

このボタンを押すとスロープ選択インジケータにハイライトがあたります。

トリガスロープは立ち上がりか立下りのどちらかです。

トリガスロープは[+]と[-]で変更します。

LEVEL

-----

トリガレベルを選択します。

このボタンを押すとトリガレベルインジケータにハイライトがあたり、[+]と[-]でレベルを調整します。

このボタンを再度おすとトリガのソースを内部と外部で切り替えます。

OK

--

HOLDとRUNで切り替えます。

このボタンを3秒押し続けるとオシロスコープモードと周波数カウンタモードで切り替わります。

4. 測定方法

Exampl 1 テストシグナルの観察(基本的な使い方)

---------------------------------------------

1) パワーサプライとプローブを繋ぎます。

2) 図3のようにプローブの赤い方のクリップを左上にあるテスト信号端子に繋ぎます。

3) Y sensitivity switch 1(真ん中のスイッチ)を1Vにセットします

4) カップリングスイッチをDCにセットします

5) [V.POS]ボタンを押し図3のように0Vインジケータを下から2つ目の線に合わせます。

6) [SEC/DIV]ボタンを押し、タイムベースを1msにセットします。

7) Y sensitivity switch 2をx2にセットします。

図3のように波形が表示されます。

8) Y sensitivity switch 2を切り替えると、それにしたがって波形の幅が切り替わります。

9) タイムベースを0.5msに変更すると、それにしたがってHi/Loレベルの幅が広がります。

他の値でも試してください。

10)カップリングスイッチをACに合わせると、波形が下に移って表示されます。

Y Pos.インジケータを真ん中に持っていきます。

???

Exampl 2 のこぎり波の観察(トリガモードの使い方)

-----------------------------------------------

図4に簡単なのこぎり波発生を示します。

これの出力を観察します。

図4に従い回路を組み電源とオシロスコープを繋ぎます。

1) DCカップリングを選択します。

Y sensitivity switch 1を1Vにセットし、Y sensitivity switch 2をx2にセットします。

0Vのポジションを下から2番目の線にセットします。

タイムベースは0.5msを選択します。

2) プローブを図4に従い繋ぎます。

図5のように波形が表示されます。

3) トリガモードでAUTOを選択しトリガレベルを変更します。

トリガレベルと交差すると波形が安定して表示されます。

そうでない場合は前後にジャンプします。

4) トリガモードをNORMに変更しトリガレベルを修正します。

トリガレベルと交差すると波形が更新されます。

そうでない場合は波形は更新されません。

5) [OK]ボタンを押すとオシロスコープはホールド状態となります。

"HOLD"が表示されます。

前後の波形を見ることができます。

[OK]ボタンを再度押すことによってホールド状態から開放され、オシロスコープは取得状態に戻ります。

5. 周波数カウンタの使い方

カップリングスイッチを"Freq.M"にし、[OK]ボタンを3秒間押します。

周波数カウンタモードになります。

信号の周波数が表示されます。

TTLレベルの信号専用で、最低でも3V以上が必要です。

6. 外部とリガの使い方

1) 外部トリガ信号を繋ぎます

J5の12番ピンに10KΩの抵抗を繋ぎます(この抵抗は保護のために必要です)

テストシグナル端子から供給することもできます(この場合は保護用の抵抗を省略することもできます)

J5の12番ピンとJ5の4番ピンをショートすることでもできます。

J5の12番ピント4番ピンがショートされている場合、外部トリガを選択すると自動的にテストシグナル端子は無効になります

Note:外部トリガの信号レンジは0〜+15Vです。

2) トリガのソース選択

[LEVEL]ボタンを押すとレベルインジケータにハイライトがあたります。

再度[LEVEL]ボタンを押すことによってトリガソースを切り替えることができます。

外部トリガについては外部トリガが選択されていることを確認してください("e"が表示されます)

3) 信号をオシロスコープに入力します

4) トリガレベルを調節します

Note:外部トリガのレベルは内部トリガやY sensitivityの設定とは独立しています。

最小のレベルは0V(一番下に三角)から最大のレベルは5V(一番上に三角)です。

外部とリガを使用するに当たり、振幅と周波数の影響を考慮すべきです。

7. キャプチャの保存方法

1) [OK]ボタンを押して波形の表示を静止します(ホールド状態にする)

2) [MODE]ボタンを押し[+]もしくは[-]で6個のバッファのうち1つを選びます。

3) [OK]ボタンを押すと波形が選択したバッファに保存されます。

8. 保存したキャプチャの表示方法

1) ホールド状態とするため[OK]ボタンを押します

2) [SLOPE]ボタンを押し[+]もしくは[-]で表示したいバッファを選びます。

3) [OK]ボタンを押すと選択したバッファの波形が表示されます。

9. ビットマップファイルでPCへ表示内容を送る方法

シリアル接続することでビットマップファイルでPCへ表示内容を転送することができます。

転送プロトコルはXmodemです。

フォーマットは38400bps、データは8ビット、ストップビットは1ビット、パリティ無し、フロー制御無しです。

次のように操作します。

1) シリアルレベルコンバータを使いPCと接続します。

(シリアルレベルコンバータの作り方と接続方法についてはwww.jyetech.comのウエブサイトのドキュメントと製品を参照してください)

2) Windowsのハイパーターミナル(もしくはXmodemプロトコルが使えるコミュニケーションツール)を起動して、ファイル受信の準備をします。

受信したファイルの名前には".bmp"の拡張子を付けてください。

(提案:将来のためファイル名に垂直スケールの情報を付け加えるのは名案です)

3) スコープをホールド状態にしてスクリーン上に表示させます。

4) [OK]を押してください。スクリーンがビットマップファイルでPCに転送されます。

10.特徴と仕様

(略)

戻る